Ein Raum, der fehlt

von Amina Kurbanova

Existiert eine Kultur nur, wenn man sie in Vitrinen packen und öffentlich zugänglich machen kann?

Das frage ich mich, während ich durch die Gänge des Weltmuseum Wien wandere. Wäre es so, gäbe es meine Kultur nicht. Denn hier gibt es weder Exponate aus meiner Heimat noch scheint der Name meines Herkunftsortes irgendwo auf.

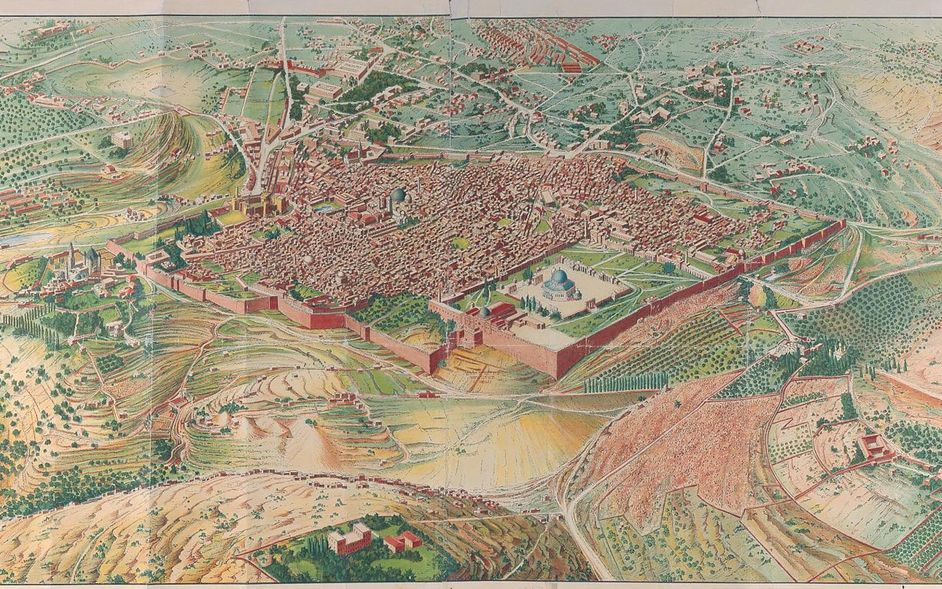

Bei unserem Besuch im Museum habe ich einiges über seine Sammlungen gelernt, unter anderem auch darüber, dass der einzige noch existierende Azteken-Kopfschmuck sich in ebendiesen Ausstellungsräumen befindet. Genau bei diesem Ausstellungsstück ist nicht dokumentiert, wie es erworben worden ist, ob durch Diebstahl oder Schenkung. Bei einigen anderen Stücken dagegen gibt es keinen Zweifel daran, dass sie gestohlen worden sind. Dadurch regten sich Zweifel in mir. Möchte ich überhaupt, dass etwas aus meinem Herkunftsort hier ausgestellt wird, wenn das bedeuten könnte, dass es sich dabei um gestohlene Ware handelt? Ich stelle mir eine Welt vor, in der die tschetschenische Bevölkerung versucht, mit Protesten ein Objekt, das eigentlich ihnen gehört, zurückzubekommen. Obwohl ich schon ahne, dass ich enttäuscht werde, frage ich dennoch nach, ob nicht irgendwo etwas aus dem Kaukasus ausgestellt ist. Ich werde in den Raum für Zentralasien geschickt. Dort wandere ich an den Vitrinen entlang, ohne fündig zu werden.

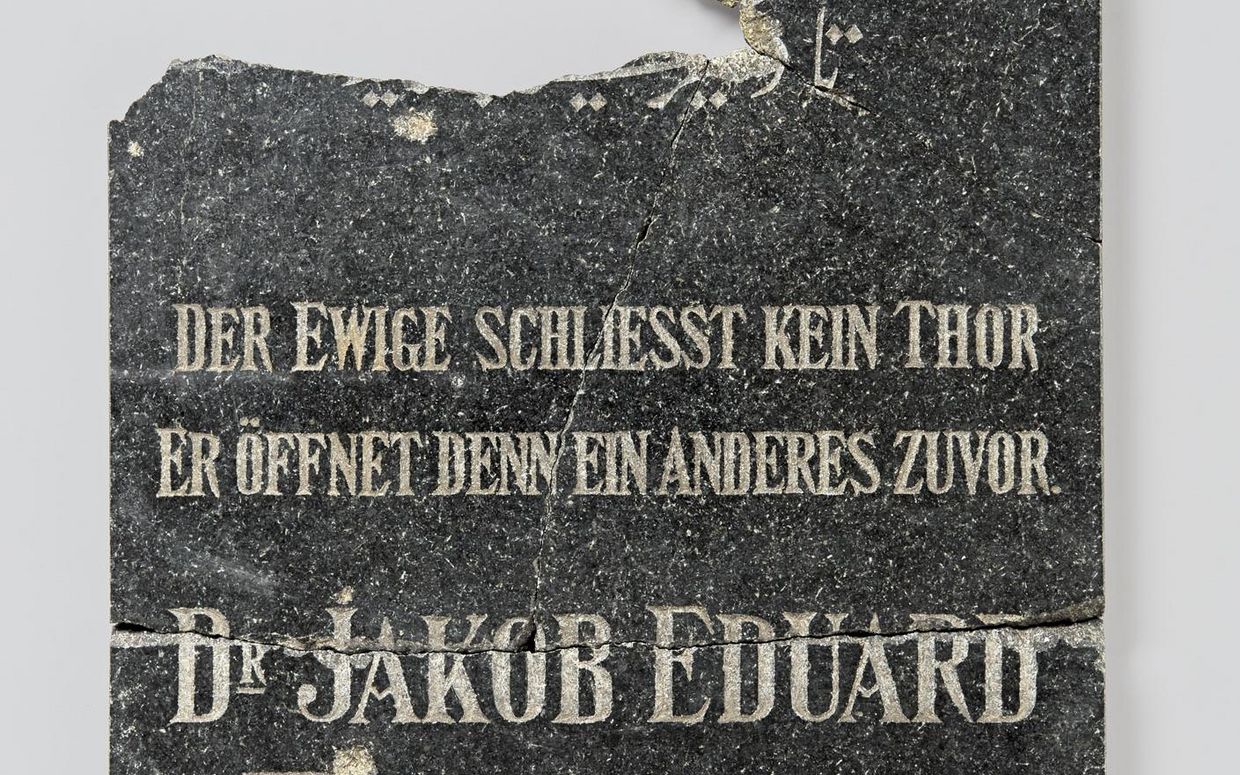

Dabei würde mich das Ganze vermutlich nicht so bewegen, wäre ich in Tschetschenien selbst schon einmal in einem Museum gewesen. Dem ist aber nicht so. Alle Kunst- und Kulturstätten wie Museen, Galerien, Archive und Denkmäler sind während der beiden Kriege gezielt zerstört worden. Weder das naturhistorische noch das kunsthistorische Museum von Grozny haben diese Angriffe überlebt. Das, was in ihren Ruinen zu erbeuten war, haben die russischen Soldaten geplündert und nach Russland mitgenommen. Heute tauchen diese gestohlenen Schätze in privaten Sammlungen wieder auf oder werden auf dem Schwarzmarkt angeboten. In Tschetschenien selbst ist nur die Verwüstung zurückgeblieben und eine Geschichte, die neu geschrieben worden ist, mit neuen Museen und Ausstellungen, die sich der Propaganda gewidmet haben.

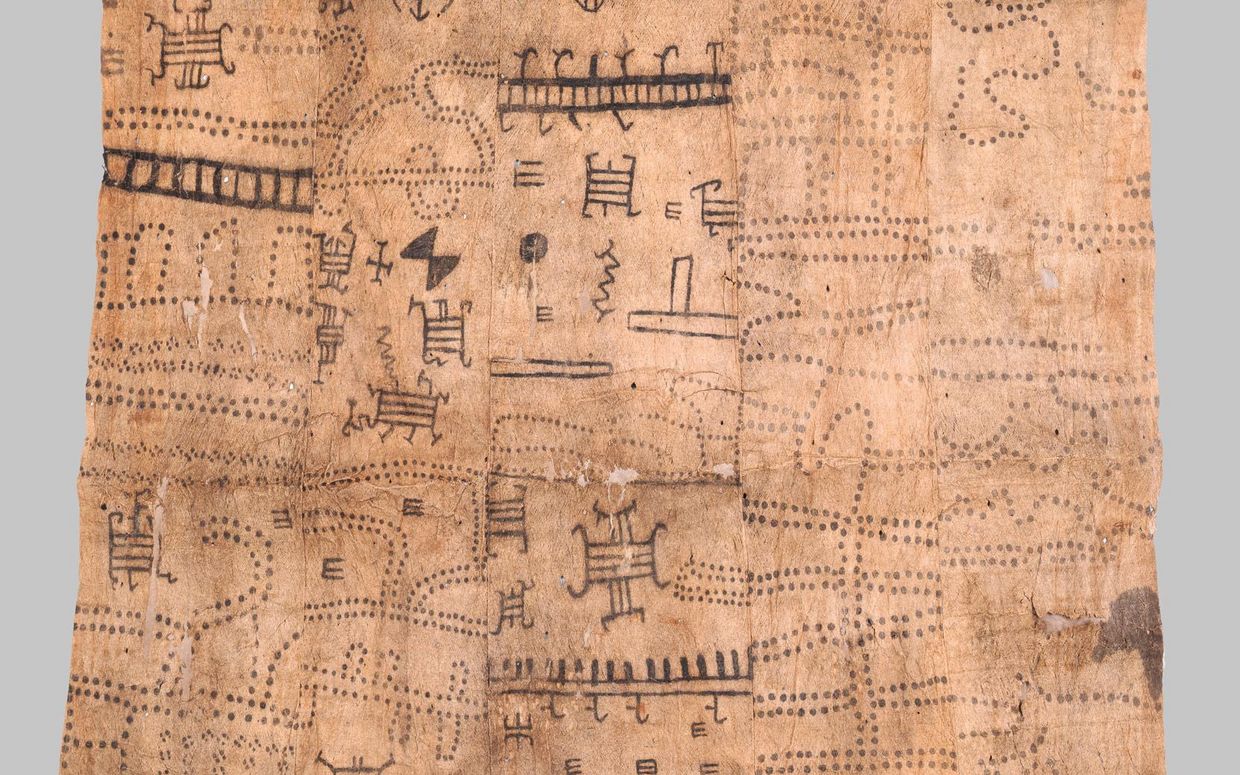

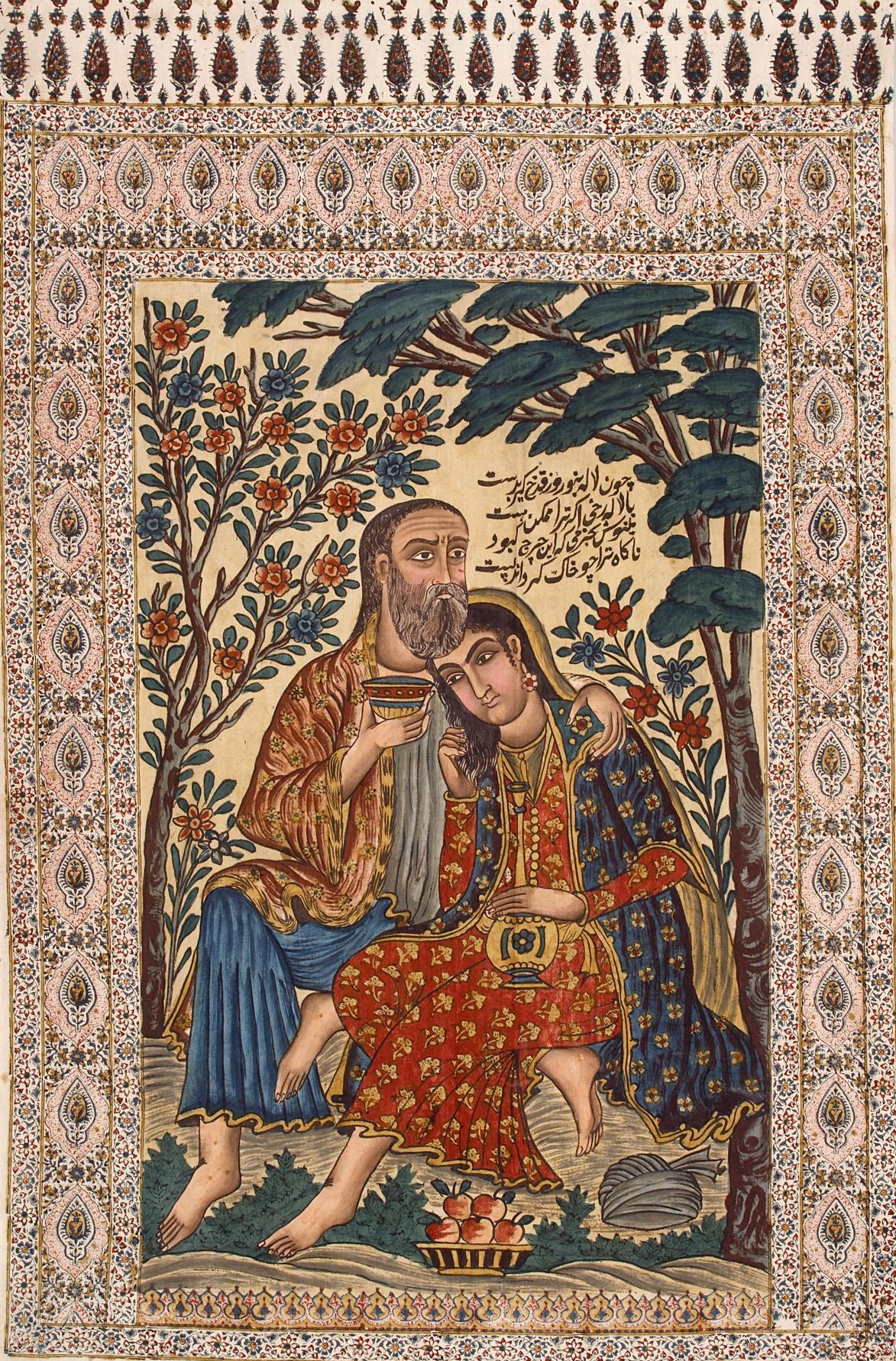

Wenn die Orte der Überlieferung der Geschichte eines Landes über Jahrhunderte hinweg immer wieder aufs Neue angegriffen werden, wie erholt sich dann dieses Land davon? Was, wenn dieses Land nicht einmal die Autonomie eines Landes besitzt, sondern gewaltsam als Teilrepublik eines anderen Staates gehalten wird? Dann ist die Antwort leichter als gedacht: Das unterdrückte Volk findet neue Wege, die eigene Geschichte weiterzugeben. Tschetschenien hat eine lange Tradition der mündlichen Überlieferung.

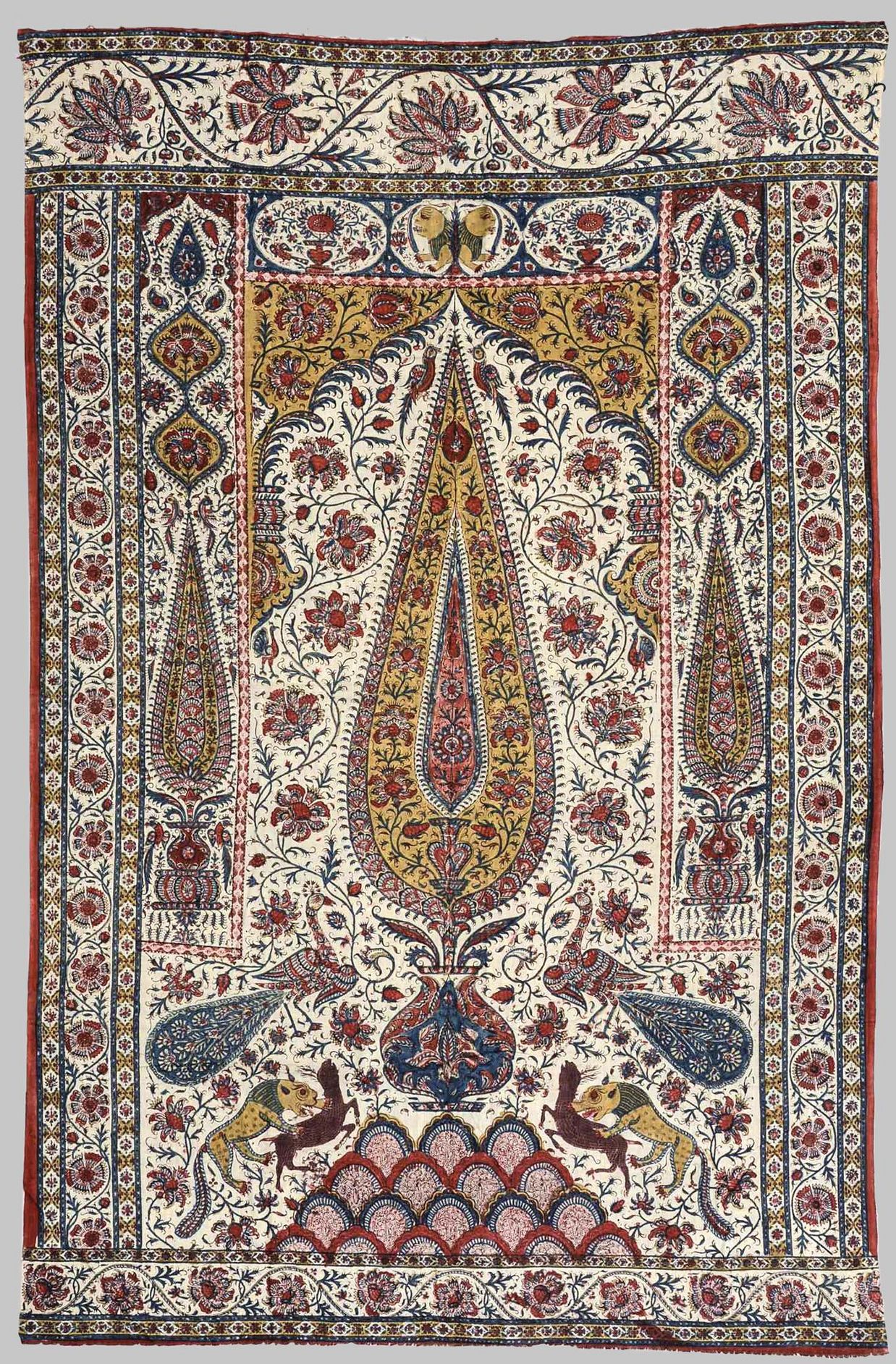

Mein Großvater konnte stundenlang die alten Sagen über unsere Ahnen rezitieren. Diese poetischen Erzählungen handelten nicht selten von Meistern, die in ihren Schmieden aufwendige Handarbeiten anfertigten: die schärfsten Dolche, die in friedlichen Zeiten als Zierden und in Kriegszeiten als Waffen Verwendung fanden, aber auch kostbaren Schmuck und Silbergürtel mit feinen Verzierungen und detailreichen Mustern. Kaum jemand aus meiner Generation hat diese Kunststücke gesehen. Aber aus den Schilderungen meines Großvaters kann ich sie mir bis ins letzte Detail vorstellen, als stünden sie vor mir in den Sälen dieses Museums, in denen ich sie vergeblich suche.

komplexer Text